ZED-X20Pテストレポート

u-bloxのZED-X20Pの評価用キットEVK-X20Pを入手できたのでテストしました。

ZED-F9Pとの主な違いは、L5及びE6/L6バンドが受信できるようになった事と、更新レートが最速25Hzになった事ですが、USBインターフェースがサポートされなくなったのは残念です。

USBインターフェースは正式なサポートがされないのでデータシートには記載がありませんが、F9Pと同じように使えるのは使えます。

(2025.12.1付記:USBインターフェースはサポートされる事になりました。但し、"Due to

the hardware implementation, it may not be possible to certify the USB interface."のコメントがありますので、USB2.0FSの完全な動作は保証していないようです。)

この評価用キットでは、UART1,UART2はFTDIのFT234XDでUSBに変換し、従来のUSBとあわせた3チャンネルをHUBを通して1本のUSBケーブルでパソコンと接続するようになっています。

受信できる衛星

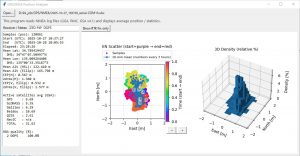

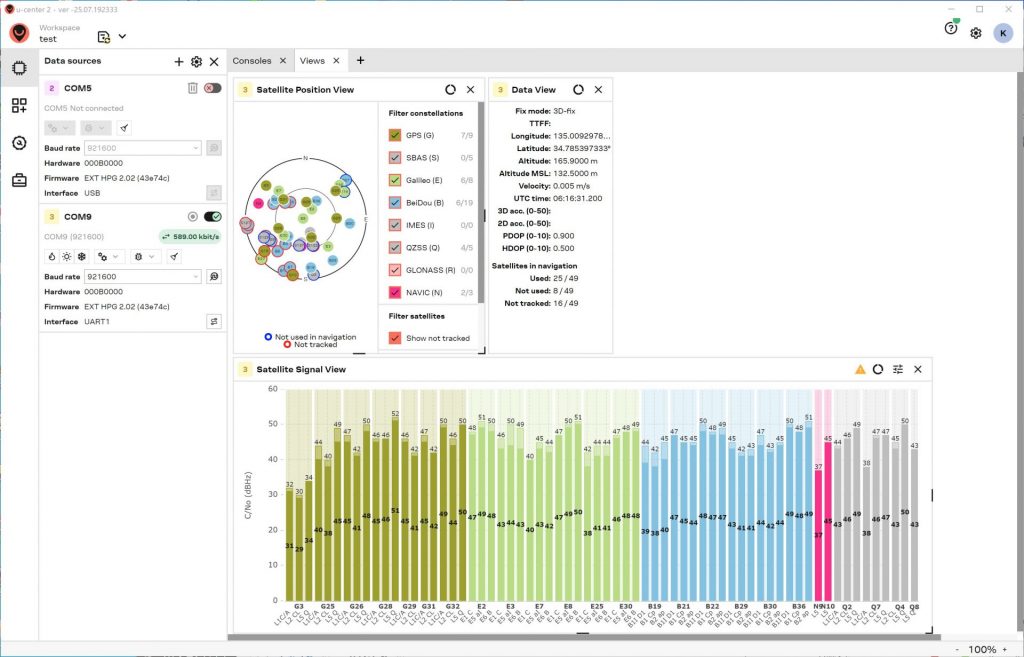

ZED-X20Pのモニタとしてはu-centerのバージョン2を使うようにと書かれているので、u-center2で接続したのが次の画面です。

GPS,Galilleo,BeiDouはデフォルトで受信するようになっていますが、QZSS,NAVICは受信設定を行う必要がありました。

Signal Viewを見るとL1,L2,L5,E6の各バンドが受信できているのが分かります。

ZED-F9PではNAVICは受信できませんでしたが、ZED-X20Pでは受信できています。

一方、GLONASSはZED-X20Pのデータシートにも記載が無く、今回のテストでも受信できませんでした。

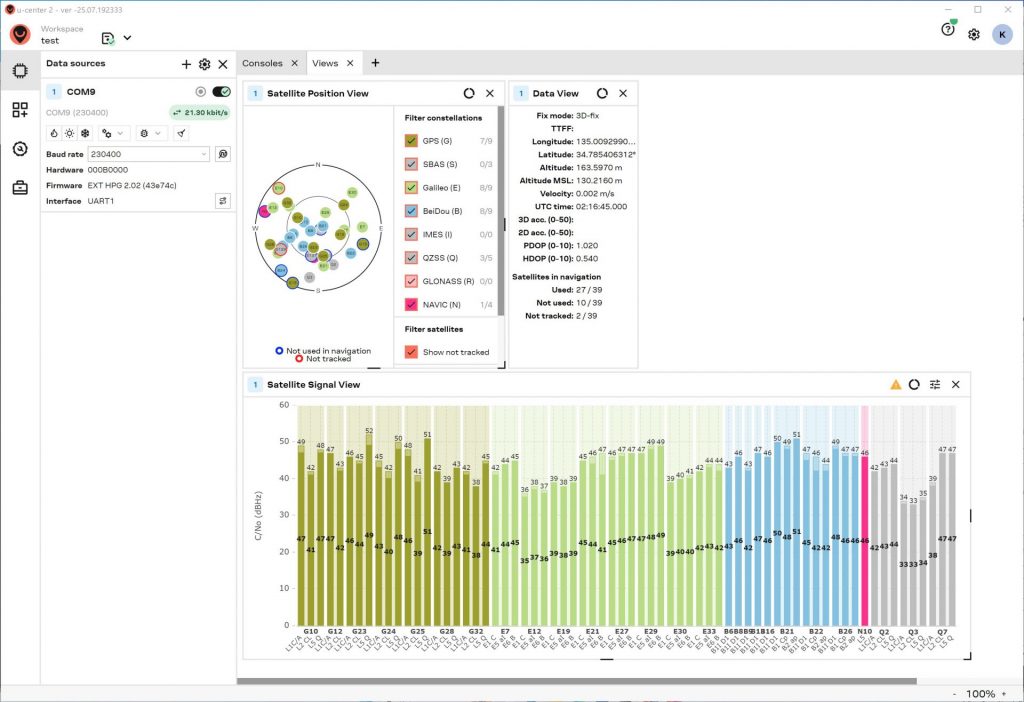

ただ、EVK-X20Pの解説動画では次の画面のようにGLONASSも受信できています。

現在、受信できないのは、”地政学的”な問題という噂もあり、今後のバージョンアップで解除されることを期待したいです。

DGPS,RTK測位テスト

L5バンドが受信できるようになり、ZED-F9Pより精度が上がったのかどうか見るために受信テストを行いました。

まずは単独測位(DGPS)で、アンテナは固定、スプリッタで分けてX20PとF9Pの両方で、24時間測定しました。

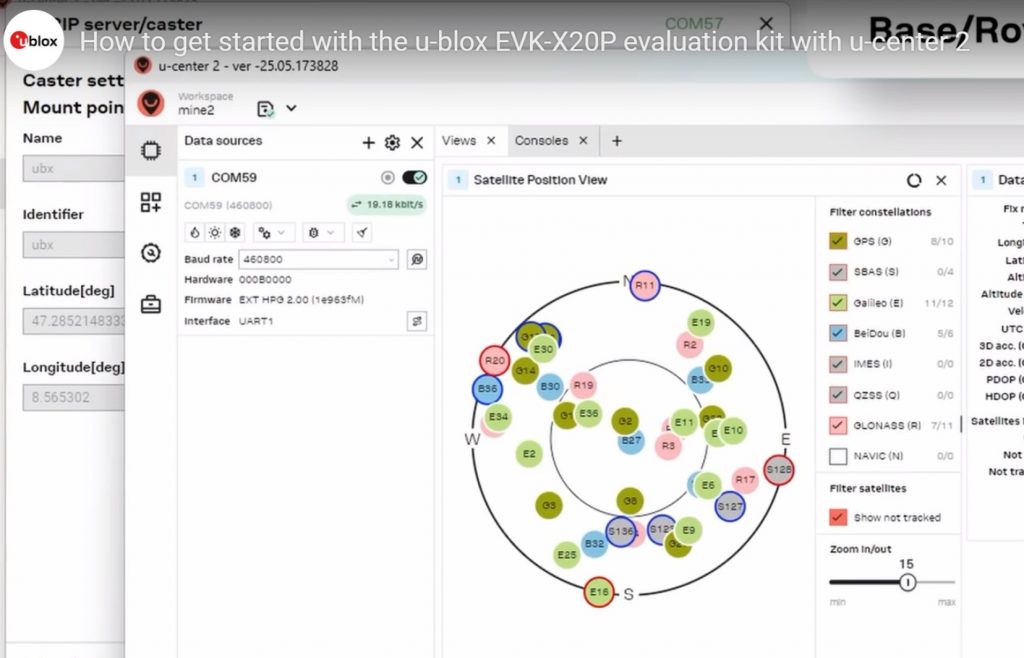

少し前に作成したGPS精度分析ツールで、測定結果を表示したのが次の画面です。

上がX20Pで、下がF9Pです。

2drmsはX20Pが1.14m、F9Pが1.36mで、少しX20Pが良くなっていますが、数値だけでは何が起きて良くなったのか分かりません。

しかし、中央の色分け分布を見ると、青の点で示された10分間平均の位置の移動がX20Pでは少なくなっています。

一方F9Pでは10分間平均位置が時間と共に大きく移動しています。

今回のテストでは単独測位と言ってもDGPS測位であり、本当の単独測位より誤差は少なくなっていますが、マルチパスや電離層遅延による取り切れない誤差により、10分間毎の平均位置は移動していきます。

その誤差がX20Pでは少なくなっているのは、L5バンドの追加をメインとした測位アルゴリズムの改良があったのだと思います。

3Dヒストグラムを見ても、X20Pではピークが1本で良い形になっていると思います。

次にRTK測位も同様にして2台で行いました。

距離が数km程度の適当な基準局がなかったので、弊社の基準局と4mほどの距離に移動局のアンテナを置いてテストしました。

次の画面がその結果です。

2drmsはX20Pが4mm、F9Pは5mmで、分布図を見ても、少しX20Pの方がばらつきが少なくなっています。

色分け分布を見ると、DGPSのような時間毎に分布が移動する事はなく、どの時間も同じような分布になっています。

これは基準局との距離が4mと短い事もあり、時間毎に変化する誤差要因がきれいに除去されているためです。

ZED-X20Pでは現在GLONASSが利用できませんが、以上の受信テストでは、その影響は特に感じませんでした。

F9PではGLONASSが5~6台受信できていますが、X20PはGLONASS以外の衛星数が多く受信できていて、合計数では1.3台程度の減少に収まっています。

X20Pを日本で使用する分にはそれほど問題にならないのかもしれません。

CLAS測位に関して

CLAS測位を行う場合、ZED-F9PではNEO-D9Cが必要でしたが、X20Pは単独でCLAS測位が可能です。

しかし、現在のファームウェアのバージョンHPG2.02ではまだCLAS測位は対応していません。

もしかして、NEO-D9Cからの補正データをX20Pに送るとCLAS測位できるかもしれなと思い、試してみました。

NEO-D9CのUART1出力をZED-X20PのUART2入力にワイヤ接続して、X20Pのポートをモニタしたのが次の画面です。

UART2のRXの欄には、0-UBXの値が635で、D9Cの補正データの形式であるUBXのデータが入力されている事が分かりますが、FixModeはDGNSSのままでFloatにもなりませんでした。

やはり、X20PでCLAS測位を行うには来年まで待つ必要がありそうです。

25Hz更新テスト

ZED-F9Pの更新レートが7~10Hz程度なのに対し、X20Pは25Hzで更新可能です。

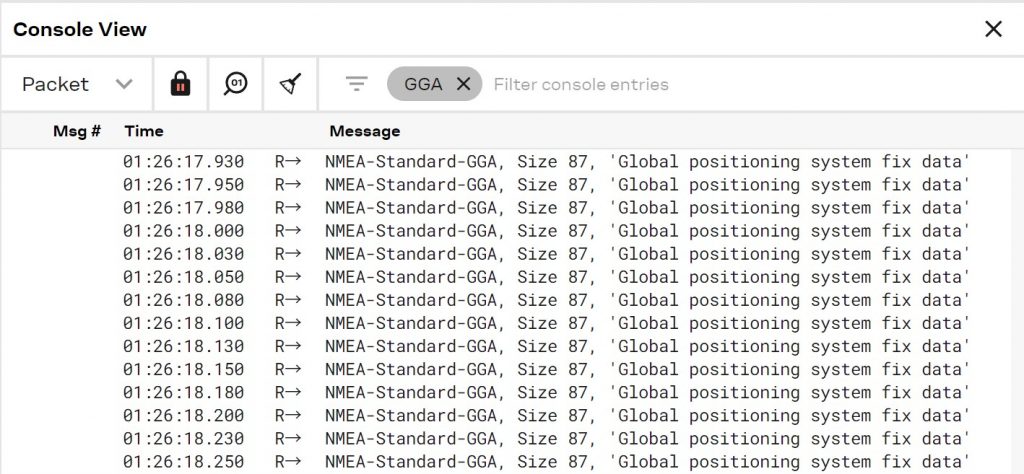

25Hzで試したところ特に問題なく動作しました。

次の画面が25Hzで動作している画面で、NMEA形式でデータを受信していますが、Signal Viewも正常に表示されています。

ただ、ボーレートは921600baudに設定しないと駄目で、この画面では実際の通信速度は589Kbit/sとなっています。

25Hz更新は正常に動作したので、上限は何Hzか探りました。

RATEの設定を20msec(50Hz)にすると、設定エラーになりますが、25msec(40Hz)だと設定できました。

次の画面は40Hz動作時のもので、一応動作しているようです。

時刻が25msec毎でないのは、GGAセンテンスの秒の精度が0.01秒によるものだと思われます。

ただ、40Hzでの動作は保証されていないですし、精度は未確認なので、どこまで使えるのか分かりません。

USBインターフェースについて

ZED-X20PではUSBインターフェースがサポートされなくなり、データシートではICのピン番号39、40はReservedとなっています。

しかし、このピンは生きていて、USBコネクタを接続すればF9Pと同じように使えます。

(2025.12.1付記:USBはサポートされる事になりました。)

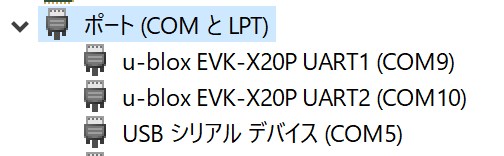

今回のテストで使っているEVK-X20Pでも使用されていて、デバイスマネージャーでは

と表示されている"USB シリアル デバイス(COM5)"がそのUSBインターフェースになります。

このUSBインターフェースのCOMポートでu-centerに接続して操作してみると、大体のコマンドは問題なく動作します。

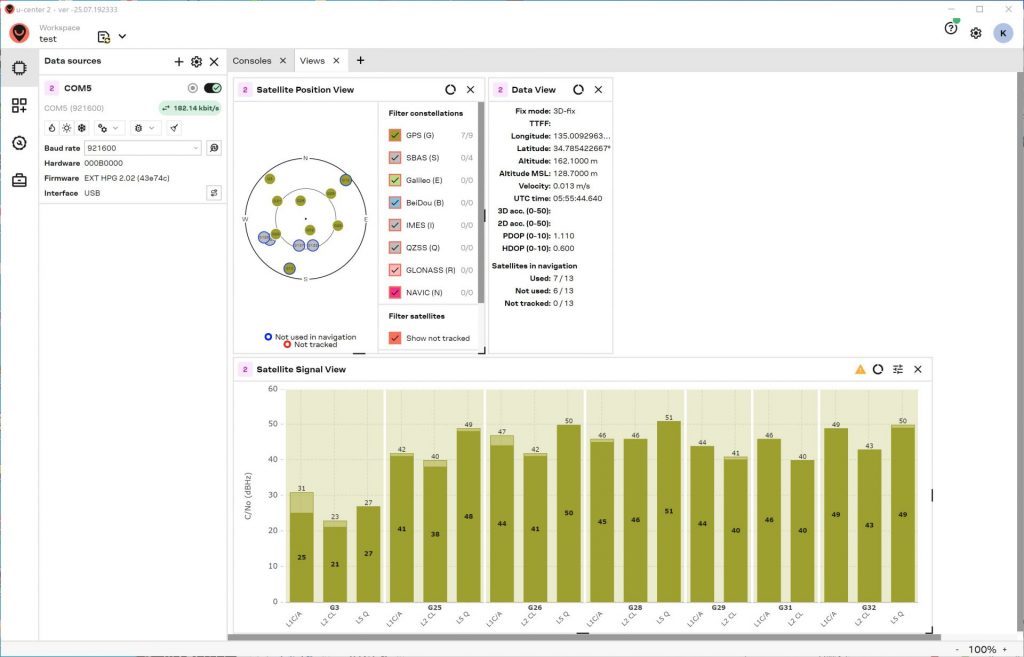

しかし、25Hz更新などデータ転送速度が速い場合、その速度についていけなくなります。

次の画面は25Hz更新の場合ですが、転送速度が182kbit/s程度しか出ず、Signal Viewで表示される衛星もGPSだけしかありません。

また、ファームウェアの更新も転送速度が問題になります。

ZED-F9Pの場合もファームウェアの更新が途中で止まる事があり、何度かやり直す事があったのですが、X20PではUSBインターフェースでは更新が全くできませんでした。

更新を実行すると開始はされますが、すぐにJavascriptエラーが表示され、先に進めなくなりました。

(2025.12.1付記:USBインターフェースがサポートされるようになり、ファームウェアの更新も可能だとドキュメントには記載されました。その記載に、USBの場合はsafeboot オプションは必要ないとありましたので、safebootオプション無しで試したところ、Javascriptエラーはなくなりましたが、”Update failed”と表示され更新はできませんでした。u-centerのバージョン1で試したところ、”ERROR: Could not get correct ROM size”と表示され、やはり更新できませんでした。)

ZED-X20Pの開発用ボードにはUART1-USBブリッジが搭載されていないものがあり、ファームウェアの更新の際は別途USBシリアル変換アダプタが必要となります。

ファームウェアの更新

EVK-X20P搭載のファームウェアのバージョンはHPG2.00だったので2.02に更新してみました。

EVK-X20Pの使い方ビデオでは、更新の設定画面では”Enter safeboot before update "をチェックするのが重要だと言っていたので、その通り設定して実行したところ、問題なく更新されました。

次の画面は更新が終了した時の画面ですが、更新時間は80秒となっています。

更新ではFlashの消去と書込みが同時に行われて、書込みは535blockで早く終わるのですが、消去は8,184block行うので時間がかかっていました。

しかし、ZED-F9Pに比べ早く、何度か実行した感じでは安定している気がしました。

以上、主な機能のテスト報告でした。